Marine Le Pen, figure centrale de l’extrême droite française, incarne un paradoxe politique : une posture de victimisation constante, où elle se présente comme une cible des élites et du système, tout en affichant une assurance et une ambition qui frôlent l’arrogance. Ce double positionnement peut être analysé à travers deux concepts psychologiques : le syndrome d’hubris, qui reflète un excès d’orgueil et une croyance en sa supériorité, et le syndrome de Caliméro, qui désigne une tendance à se victimiser de manière exagérée pour susciter la sympathie. Cet article explore comment ces deux syndromes coexistent chez Marine Le Pen, comment ils alimentent sa stratégie politique, et pourquoi ils résonnent avec une partie de l’électorat français.

Le syndrome d’hubris : l’ivresse de pouvoir

Le syndrome d’hubris, bien que non reconnu comme un trouble psychiatrique officiel, est souvent décrit comme une pathologie du pouvoir, où des individus développent une arrogance extrême, un mépris des limites et une croyance en leur infaillibilité (Owen & Davidson, 2009). Dans la Grèce antique, l’hubris était le péché capital de se hisser au rang des dieux, entraînant une punition divine, la némésis, pour rétablir l’équilibre. Chez Marine Le Pen, ce syndrome se manifeste dans son assurance inébranlable et sa conviction qu’elle est la seule à pouvoir « sauver » la France. Ses discours, souvent marqués par des déclarations péremptoires sur la souveraineté nationale ou l’immigration, reflètent une posture de supériorité morale et politique, où elle se positionne comme une figure quasi providentielle (Lordon, 2016). Cette hubris est également visible dans son mépris des institutions judiciaires, qu’elle accuse de partialité lorsqu’elles enquêtent sur ses agissements, comme dans l’affaire des emplois fictifs au Parlement européen.

Le syndrome de Caliméro : la victimisation stratégique

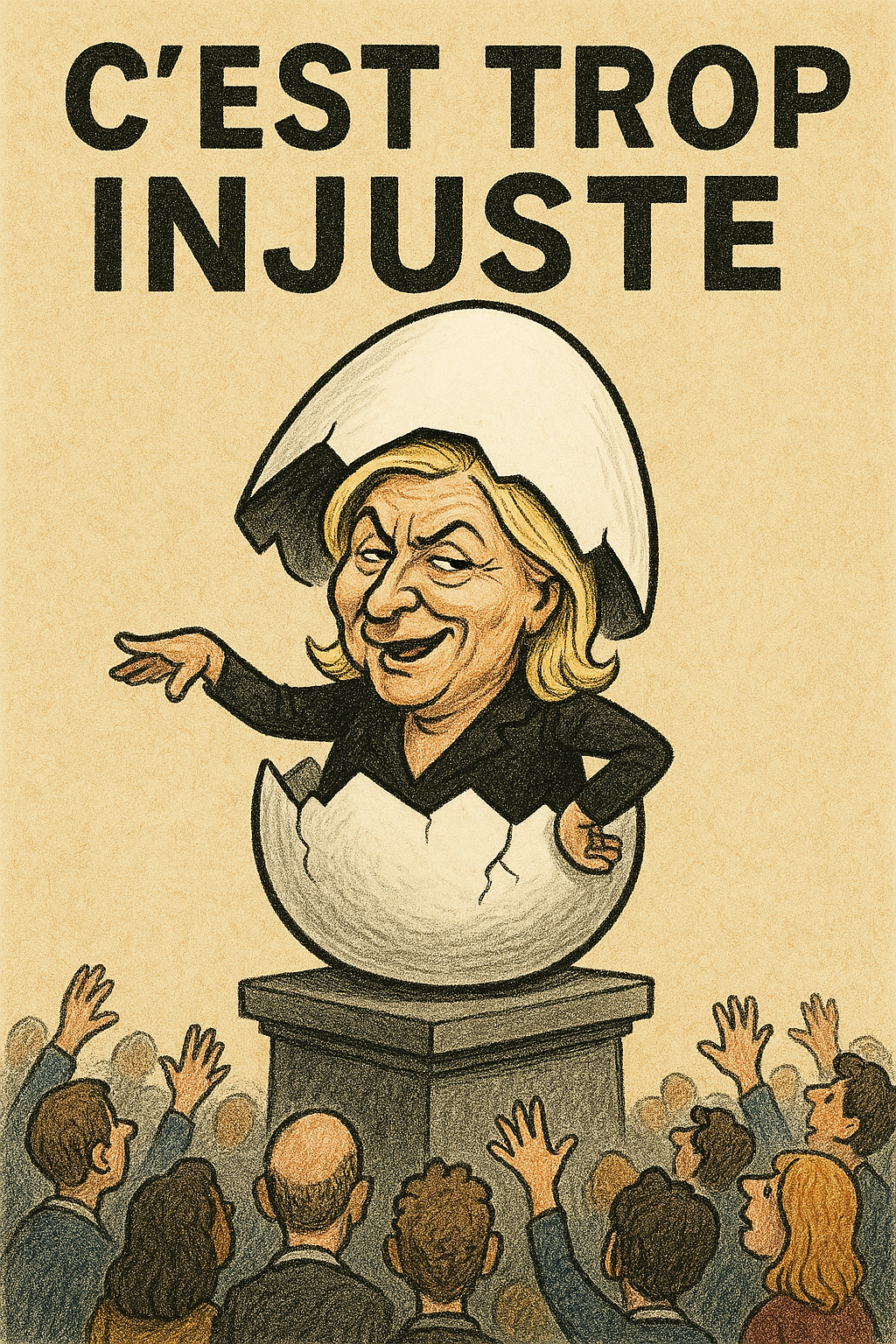

Le syndrome de Caliméro, inspiré du personnage de dessin animé qui se plaint constamment que « c’est trop injuste », désigne une tendance à se victimiser de manière exagérée pour attirer la sympathie ou détourner l’attention de ses propres responsabilités (Bessone, 2018). Chez Marine Le Pen, ce syndrome est un outil stratégique central. Face aux accusations de fraude ou de non-respect de la loi – par exemple, dans l’affaire des assistants parlementaires ou des financements illégaux de campagne – elle se présente systématiquement comme une victime d’un « système » oppressif, d’une « chasse aux sorcières » orchestrée par les élites et les médias. Cette posture de victimisation lui permet de transformer ses démêlés judiciaires en un argument politique : avant le prononcé du procès et malgré ces affaires, 36 % des Français lui accordaient leur soutien dans les sondages, un phénomène que l’on peut attribuer à l’identification émotionnelle qu’elle suscite chez des électeurs qui se sentent eux-mêmes marginalisés (Mouffe, 2019). En se comparant à une héroïne persécutée, Le Pen renforce son image de « femme du peuple » luttant contre un establishment corrompu.

Une coexistence paradoxale : hubris et Caliméro comme stratégie politique

À première vue, le syndrome d’hubris et le syndrome de Caliméro semblent opposés : l’un reflète une arrogance démesurée, l’autre une victimisation plaintive. Pourtant, chez Marine Le Pen, ces deux dynamiques coexistent et se renforcent mutuellement. D’un côté, son hubris se manifeste dans sa conviction qu’elle est la seule à détenir la vérité sur les problèmes de la France, comme l’immigration ou la mondialisation, et dans son ambition de redonner à la France une grandeur qu’elle juge perdue. De l’autre, le syndrome de Caliméro lui permet de détourner l’attention de ses propres contradictions – comme ses déclarations passées sur l’inéligibilité des politiciens corrompus, qu’elle a elle-même enfreintes – en se présentant comme une victime injustement ciblée. Cette dualité est un atout stratégique : l’hubris attire les électeurs en quête d’un leader fort, tandis que la victimisation suscite l’empathie et la solidarité des électeurs qui se sentent eux-mêmes opprimés (Hochschild, 2018).

Pourquoi cette stratégie résonne-t-elle avec l’électorat ?

La combinaison de l’hubris et du syndrome de Caliméro chez Marine Le Pen trouve un écho particulier dans un contexte de défiance généralisée envers les institutions. Selon la théorie de l’identité sociale (Tajfel & Turner, 1979), les individus soutiennent des leaders qui incarnent leurs frustrations et renforcent leur sentiment d’appartenance à un groupe. Le Pen, en se présentant comme une victime du système tout en promettant de restaurer la grandeur de la France, mobilise un électorat qui se sent délaissé par les élites. De plus, la persuasion émotionnelle joue un rôle clé : les émotions comme la peur et la colère, amplifiées par des discours sur l’immigration ou la perte d’identité nationale, poussent les électeurs vers des leaders autoritaires (Brader, 2006). Enfin, le biais de confirmation renforce cette adhésion : les électeurs, influencés par la désinformation sur les réseaux sociaux, minimisent les scandales entourant Le Pen et adhèrent à sa narrative de victimisation (Bessières, 2023).

Une complicité citoyenne dans cette dynamique

Les électeurs deviennent complices de cette stratégie, de manière active ou passive. Une participation active se traduit par le soutien direct à Le Pen, comme voter pour elle ou manifester en sa faveur, percevant ses démêlés judiciaires comme une preuve de sa lutte contre le système. Une participation passive, en revanche, se manifeste par une acceptation silencieuse de ses discours, sans remettre en question ses contradictions (Milgram, 1974). Cette complicité est alimentée par un besoin de sécurité et de pouvoir : Le Pen promet de restaurer la souveraineté nationale et d’améliorer le pouvoir d’achat, ce qui séduit des électeurs en quête de solutions simples à des problèmes complexes (Lordon, 2016).

Qu’en est-il de Trump, Poutine ou Musk ?

La combinaison du syndrome d’hubris et du syndrome de Caliméro, bien qu’évidente chez Marine Le Pen, peut-elle s’appliquer à d’autres figures comme Donald Trump, Vladimir Poutine ou Elon Musk ? Une analyse comparative permet de nuancer cette question.

- Donald Trump : Trump présente une combinaison similaire à celle de Le Pen, bien que les proportions diffèrent. Son hubris est indéniable : il se présente comme un leader infaillible, vantant ses succès en affaires et sa capacité à « rendre sa grandeur à l’Amérique » avec son slogan « Make America Great Again » (Lordon, 2016). Cependant, il utilise également une forme de victimisation stratégique qui rappelle le syndrome de Caliméro. Après sa défaite en 2020, Trump a dénoncé une élection « volée », se présentant comme une victime des élites, des médias et du « deep state ». Cette rhétorique a mobilisé ses partisans, qui ont vu dans ses plaintes une preuve de son combat contre un système corrompu, culminant avec l’assaut du Capitole en janvier 2021 (Hochschild, 2018). Ainsi, Trump combine effectivement hubris et Caliméro, bien que son hubris domine davantage que chez Le Pen.

- Vladimir Poutine : Poutine incarne clairement le syndrome d’hubris, avec une posture autoritaire et une image de leader tout-puissant qui contrôle la Russie d’une main de fer. Il se présente comme le restaurateur de la grandeur russe, notamment à travers des actions comme l’annexion de la Crimée en 2014 ou l’invasion de l’Ukraine en 2022 (Lordon, 2016). Cependant, le syndrome de Caliméro est beaucoup moins présent. Poutine ne se victimise pas de manière plaintive ; au contraire, il projette une image de force et de résilience face aux critiques occidentales, qu’il attribue à une « russophobie » plutôt qu’à une persécution personnelle. Sa rhétorique est davantage celle d’un défi que d’une plainte, ce qui rend le syndrome de Caliméro peu applicable dans son cas.

- Elon Musk : Musk est un cas plus ambigu. Son hubris est évident : il se présente comme un visionnaire révolutionnaire, capable de transformer des industries entières (Tesla, SpaceX) et même de coloniser Mars, une ambition qui frôle la mégalomanie (Owen & Davidson, 2009). Cependant, il utilise également une forme de victimisation, notamment sur les réseaux sociaux comme X, où il se plaint régulièrement des « élites woke », des régulateurs ou des médias qui, selon lui, entravent ses projets. Par exemple, en 2023, il a dénoncé les critiques sur sa gestion de X comme une tentative de censure, se positionnant comme un défenseur de la liberté d’expression persécuté par des forces progressistes. Cette posture rappelle le syndrome de Caliméro, bien que Musk l’utilise de manière moins systématique que Le Pen ou Trump, et souvent avec une tonalité plus ironique que plaintive.

Conclusion : une dialectique au service du pouvoir

Marine Le Pen illustre une dialectique complexe entre le syndrome d’hubris et le syndrome de Caliméro, où l’arrogance et la victimisation se combinent pour créer une stratégie politique puissante. Cette combinaison est également observable chez Donald Trump, qui alterne entre une hubris marquée et une victimisation stratégique, et dans une moindre mesure chez Elon Musk, qui utilise la victimisation de manière plus sporadique. En revanche, Vladimir Poutine incarne principalement l’hubris, sans recourir significativement au syndrome de Caliméro. Cette dualité hubris-Caliméro résonne avec un électorat ou un public désabusé, qui projette sur ces leaders ses propres frustrations et espoirs de grandeur.

Bibliographie

Bessières, D. (2023). Les réseaux sociaux et la désinformation politique : une analyse psychologique. Paris : Presses Universitaires de France.

Bessone, M. (2018). La victimisation en politique : une analyse des discours populistes. Paris : L’Harmattan.

Brader, T. (2006). Campaigning for Hearts and Minds: How Emotional Appeals in Political Ads Work. Chicago : University of Chicago Press.

Hochschild, A. R. (2018). Étrangers dans leur propre pays : colère et deuil de la droite américaine, 2020, Paris : La Découverte.

Lordon, F. (2016). Les affects de la politique. Paris : Seuil.

Milgram, S. (1974). Soumission à l’autorité : un point de vue expérimental, 1974, Paris : Calmann-Lévy.

Mouffe, C. (2019). Pour un populisme de gauche. Paris : Albin Michel.

Owen, D., & Davidson, J. (2009). “Hubris Syndrome: An Acquired Personality Disorder? A Study of US Presidents and UK Prime Ministers over the Last 100 Years.” Brain, 132(5), 1396-1406.

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). “An Integrative Theory of Intergroup Conflict.” In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), The Social Psychology of Intergroup Relations (pp. 33-47). Brooks/Cole.